|

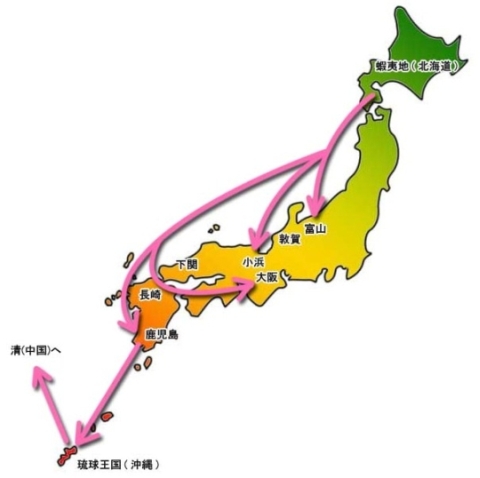

沖縄的食講座(1)昆布と長寿NO.1沖縄の深〜い関係江戸時代、徳川幕府による蝦夷地(北海道)開拓以来昆布の採取は盛んになり、 昆布を食べる地域が広がっていきました。 昆布が運ばれた道を「昆布ロード」と呼ばれ、江戸、九州、琉球王国(沖縄県)、 清(中国)までのびていきました。

名前の由来縄文時代の末期、 中国から日本にやって来た人々が昆布を食用や交易時の 献上品としていたと言われています。 名前の由来ははっきりとはしませんが、アイヌ人が「コンブ」と呼んでいて これが中国に入り、その後、日本に外来語として逆輸入されたということです。 昆布は沖縄のぬちぐすい(命の薬)沖縄で一切採取できない昆布ですが、なんと消費率は全国1位です!! 日本の最北で取れた昆布が、日本の最南でもっとも消費されているなんて不思議ですよね。 昆布は沖縄の食卓で欠かすことのできない食材です。 昆布はミネラルやヨウ素、水溶性食物繊維など栄養が豊富であることに付け加え、 余分な塩分を体外に排出する役割を果たします。 長寿NO.1の沖縄の人達の健康の秘訣、『ぬちぐすい(命の薬)』というわけです。 1.昆布と沖縄の深〜い関係→ 2.昆布の種類 → 3.昆布の一生 → 4.昆布の区分 → 5.昆布の栄養&効能

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||